La flora delle Seychelles: un tesoro protetto dal lungo isolamento

Ci sono luoghi estremi dove non cresce niente, per esempio deserti e ghiacciai, per il resto è difficile trovare angoli delle terre emerse in cui la vegetazione non sia presente.

Sappiamo che ciascuna terra ha le sue piante, ma su questa ovvietà lapalissiana dobbiamo intenderci: in ogni territorio ci sono piante spontanee che nessuno accudisce e piante la cui presenza e propagazione sono assicurate solo da chi ce le porta e le coltiva. Le prime vantano il blasone della propria naturalità, anche se influenzata da Homo sapiens, le seconde invece realizzano, obbedienti, veri e propri progetti di questo stupefacente primate che si ritiene proprietario della biosfera.

Coltivi, orti, giardini, siepi, alberature stradali, parchi urbani e altre espressioni del verde domestico testimoniano storie di imprese umane; la flora spontanea, invece, custodisce il prezioso, insostituibile archivio della biodiversità, risultato di una storia di centinaia di milioni di anni, giunta oggi per causa umana all’epilogo delle invasioni aliene (specie alloctone) che abbattono la biodiversità e banalizzano in modo sempre più globale la vegetazione e il paesaggio.

Sebbene già note a navigatori e pirati, le Seychelles hanno avuto la fortuna di essere colonizzate in modo stabile solo a partire dalla metà del secolo XVIII, il che significa poco tempo da allora a oggi per consentire che un abbattimento irreversibile dell’originale biodiversità condizionasse l’ambiente e il paesaggio delle isole. Fra gli impulsi che contribuirono a limitare tale rovina non va sottovalutata la lungimiranza di antesignani del protezionismo, come l’agente governativo G. Harrison e il generale C. G. Gordon, che a partire dalla metà dell’Ottocento si impegnarono a ottenere la salvaguardia del “Coco de mer” e la protezione integrale della Vallée de Mai in Praslin, gioiello e patrimonio insostituibile dell’umanità. Ciò nonostante, la situazione floristica delle isole non è affatto delle migliori, come vedremo dalle cifre più avanti.

Composizione della flora delle Seychelles

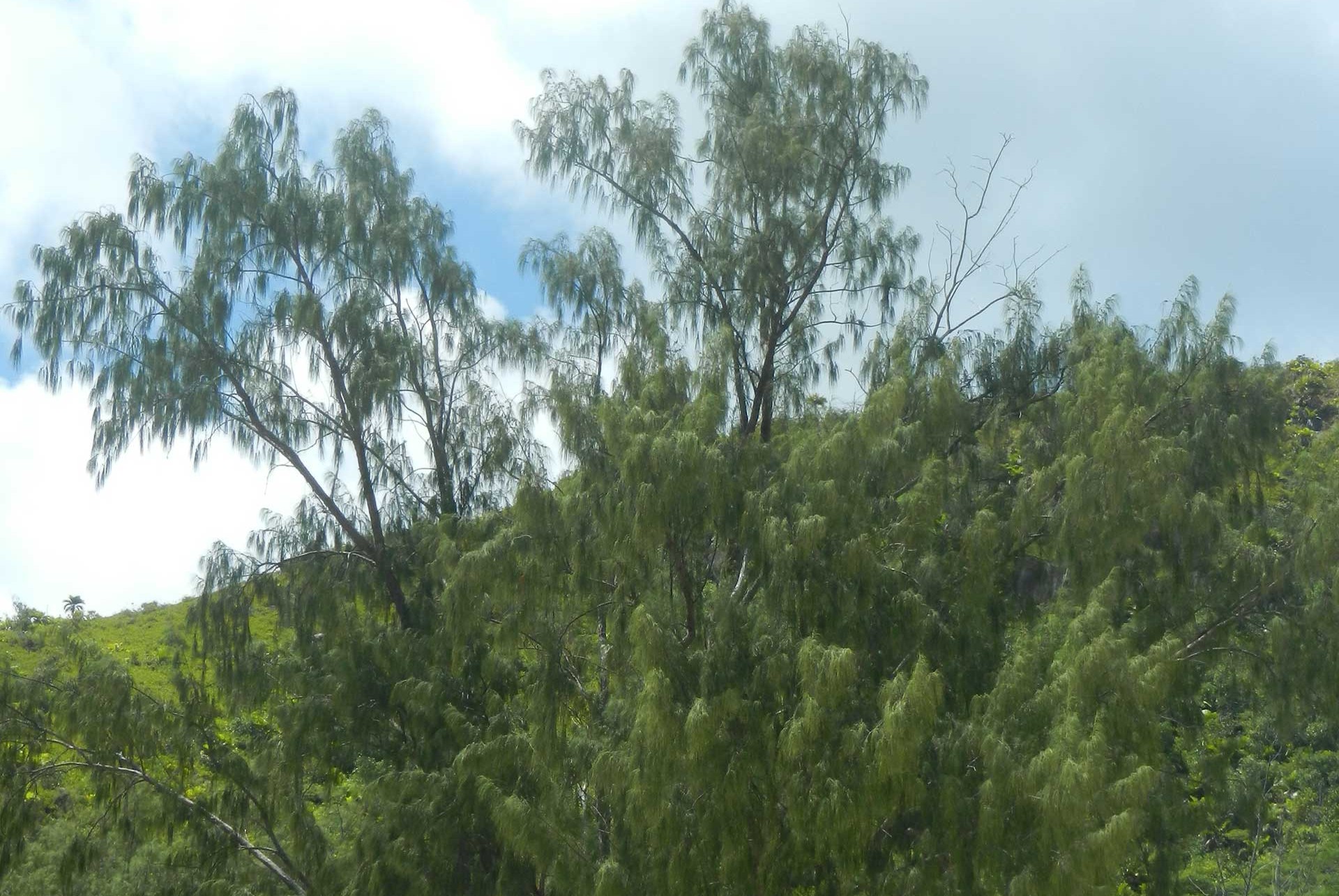

In base a dati recenti, le Seychelles ospitano complessivamente circa 2.000 specie di piante, delle quali solo 426 autoctone, cioè indigene; ciò significa che il 79% della flora totale è rappresentato da piante esotiche (alloctone) introdotte nelle isole per i più svariati motivi economici a partire dalla metà del Settecento, sfuggite al controllo e insediatesi estensivamente nel contesto della vegetazione spontanea. Tra queste, quattro alberi in particolare si impongono al paesaggio: la casuarina (Casuarina equisetifolia, fam. Casuarinaceae Fig. 1) del sud-est asiatico e dell’Australia, di interesse forestale per i litorali sabbiosi; la cannella (Cinnamomum verum, Lauraceae Fig. 2) originaria dello Sri Lanka e diffusa oggi in tutti i tropici quale fonte della spezia; il “Calice du pape” (Tabebuia pallida, fam. Bignoniaceae Fig. 3), ornamentale proveniente dai Caraibi e l’onnipresente palma da cocco (Cocos nucifera, fam. Arecaceae Fig. 4), originaria degli atolli del Pacifico.

Un arbusto nativo dell’America tropicale, il “Coco plum” (Chrysobalanus icaco, fam. Sapotaceae Fig. 5) ha invaso da tempo ampie superfici collinari disboscate nell’isola di Mahé e fra le erbe esotiche spiccano curiose bellezze ormai intimamente fuse col paesaggio, come la “Jonquille des mers” (Hymenocallis littoralis, fam. Amaryllidaceae Fig. 6) dell’America tropicale e la semicarnivora “Poc-poc” (Passiflora foetida, fam. Passifloraceae Fig. 7), pure neotropica, comune nelle siepi e negli incolti delle isole.

Le piante indigene delle Seychelles

Formano il 21% della flora, valore visibilmente basso rispetto alla media di territori analoghi. Si dividono in due gruppi: quelle a larga distribuzione geografica e quelle esclusive (endemiche) delle Seychelles. Le prime (306) rappresentano il 72% della flora autoctona, mentre il 28% forma il contingente più autentico e prezioso delle isole, quello appunto delle specie endemiche.

Per quanto riguarda il primo gruppo, lungo le spiagge si incontrano il takamaka o takamahaka (Calophyllum inophyllum, fam. Calophyllaceae Fig. 8), albero simbolo delle Seychelles, il “Badamier” (Terminalia catappa, fam. Combretaceae Fig. 9), il “Bonnet carré” (Barringtonia asiatica, fam. Lecythidaceae Fig. 10), il “Veloutier” o “Bois manioc” (Scaevola taccada, fam. Goodeniaceae Fig. 11), il “Porché” (Cordia subcordata, fam. Cordiaceae Fig. 12), la profumatissima gardenia delle spiagge, in creolo “Bois cassant” (Guettarda speciosa, fam. Rubiaceae Fig. 13), il “Bois blanc” (Hernandia nymphaeifolia, fam. Hernandiaceae Fig. 14), il “Var” (Hibiscus tiliaceus, fam. Malvaceae Fig. 15) e il “Bois de rose” (Thespesia populnea, fam. Malvaceae Fig. 16).

Le spiagge fangose regolarmente sommerse dall’alta marea ospitano formazioni di mangrovie (boschi di marea) rappresentate il più delle volte dal “Manglier hauban” (Rhizophora mucronata, fam. Rhizophoraceae Fig. 17), albero con radici spesso poderose e intricate, che stando sopraelevate sul terreno a mo’ di trampoli consentono alla pianta di respirare introitando ossigeno atmosferico a riscontro di un suolo asfittico.

Numerose poi sono le autoctone a larga distribuzione diffuse sui rilievi interni; tra queste ne ricordiamo una sola perché un po’ particolare, la “Liane sans fin” (Cassytha filiformis, fam. Lauraceae Fig. 18) che ai Caraibi, dove è ritenuta possedere virtù afrodisiache, viene chiamata “Vid del amor”. È una liana parassita diffusa in tutti i tropici, con foglie ridotte a invisibili squamette, priva di clorofilla, consistente in un intrico di fili giallastri (fusti) abbarbicati alle chiome di alberi e arbusti dai quali succhia la linfa.

Le piante endemiche delle Seychelles

Si tratta di circa 120 unità (fra specie, sottospecie e varietà) esclusive del territorio, biglietto da visita e fiore all’occhiello delle Seychelles. La specie più importante dal punto di vista biologico, evolutivamente isolata e a rischio di estinzione, è un alberello rarissimo e localizzato che cresce a Mahé, Medusagyne oppositifolia (fam. Ochnaceae), ma la più famosa è sicuramente il coco de mer su cui torneremo fra poco; le altre sono perlopiù appannaggio dei botanici, ma meriterebbero almeno in parte di essere fatte conoscere per la loro unicità, bellezza e curiosità. In generale è difficile imbattervisi senza la guida di un esperto attraverso boschi, cime e vallate lontani dagli insediamenti umani. L’endemismo involve numerosi generi (gruppi di specie simili) appartenenti a famiglie diverse e qui il primato spetta alle palme (Arecaceae) con il punteggio record di sei generi endemici: Deckenia (D. nobilis, Fig. 19), Nephrosperma (N. van-houtteanum, Fig. 20), Phoenicophorium (P. borsigianum, Fig. 21), Roscheria (R. melanochaetes, Fig. 22), Verschaffeltia (V. splendida, Fig. 23) e, dulcis in fundo, Lodoicea maldivica (Fig. 24), il mitico coco de mer o cocco delle Seychelles.

Questa magnifica palma dalle enormi foglie flabellate, cioè a ventaglio (quelle del comune cocco sono pennate), con parenti prossimi nelle isole Mascarene (Mauritius ecc.) e in Madagascar, fu battezzata in via ufficiale nel 1791 dal botanico tedesco J. F. Gmelin con il binomio Cocos maldivica. Tale binomio fu poi mutato da H. Wendland (1878) in Lodoicea maldivica con la giusta motivazione che il comune cocco e il coco de mer sono palme da attribuire a generi distinti. Gmelin credeva che la pianta gli fosse stata inviata dalle Maldive, da qui l’errore del nome che in base al codice internazionale di nomenclatura botanica non può essere corretto, utile peraltro a conservare la memoria storica di questa défaillance. Il frutto, prodotto dalle piante femminili - sì, perché la specie è dioica, cioè con esemplari maschili e femminili distinti - è il più pesante di tutti quelli conosciuti: una sorta di enorme noce di cocco bilobata che può arrivare alla lunghezza di 50 cm e pesare fino a 22 kg.

A differenza della comune noce di cocco, navigatrice degli oceani, questo frutto non galleggia nell’acqua di mare, per cui la sua unica destinazione naturale è cadere sotto la pianta madre senza potersene allontanare granché. Ciò spiega come mai la specie si trovi concentrata nell’isola di Praslin, dove forma una vera foresta incantata, fitta, buia e umida alla Vallée de Mai (1.440 esemplari) e a Fond Ferdinand (1.380 esemplari), ma è anche presente nell’isola di Curieuse con 1.750 esemplari. Bello è che a condividere lo stesso habitat ritroviamo le altre cinque palme endemiche, tutte a foglia pennata, le più comuni delle quali in ordine calante di frequenza sono Phoenicophorium borsigianum, Deckenia nobilis e Nephrosperma van-houtteanum; insomma uno scenario da favola nel regno delle palme!

Prima di concludere non dobbiamo dimenticare gli altri importanti endemiti delle Seychelles, quelli che non hanno a che fare con le palme. È impossibile presentarli tutti, ne ricorderemo quattro: due alberi e due erbe fra i più facili da incontrare lungo i comuni percorsi da trekking. Il “Vacoa o Vakwa parasol” (Martellidendron hornei, fam. Pandanaceae Fig. 25), fino al 2003 considerato un Pandanus, poi separato insieme ad altre sei specie dell’oceano indiano occidentale grazie a recenti rivelazioni del DNA. È un magnifico albero simile a una palma ramificata alla sommità, con foglie intere, lunghe strette, seghettate, ricurve e pendenti da una larga chioma tabulare. Il “Bois rouge” (Dillenia ferruginea, fam. Dilleniaceae Fig. 26) ha eleganti foglie dalle vistose nervature ordinatamente disposte in un disegno pettinato e bellissimi fiori a 5-6 petali bianchi contornanti un folto manicotto di stami che circonda una raggiera di stimmi bianchi. Il “Pot à eau” (Nepenthes pervillei, fam. Nepenthaceae Fig. 27) è una liana carnivora con foglie trasformate in ampolle (ascidi) per la cattura e la digestione di piccoli invertebrati; vive alle quote maggiori, dove regna la foresta nebbiosa. Infine un’umile erba - si fa per dire - che ricorda molte delle nostre comuni graminacee con cespi densi di foglie lineari, in questo caso lucido-laccate, in mezzo a cui si elevano lasse pannocchie di spighette verdastre: non ha nome vernacolo, ma si chiama Costularia hornei (fam. Cyperaceae Fig. 28-29), è parente del papiro e si mostra frequentemente in pieno sole nelle aperture e ai margini dei boschi, lungo i sentieri collinari che attraversano le isole da una costa all’altra.

Bibliografia:

Friedmann F. 2011. Flore des Seychelles. Dicotylédones - Publications Scientifiques du Muséum de Marseille, Collections Faune et Flore tropicales 44, IRD éd.